(تاريخ برنامج دار العلوم)

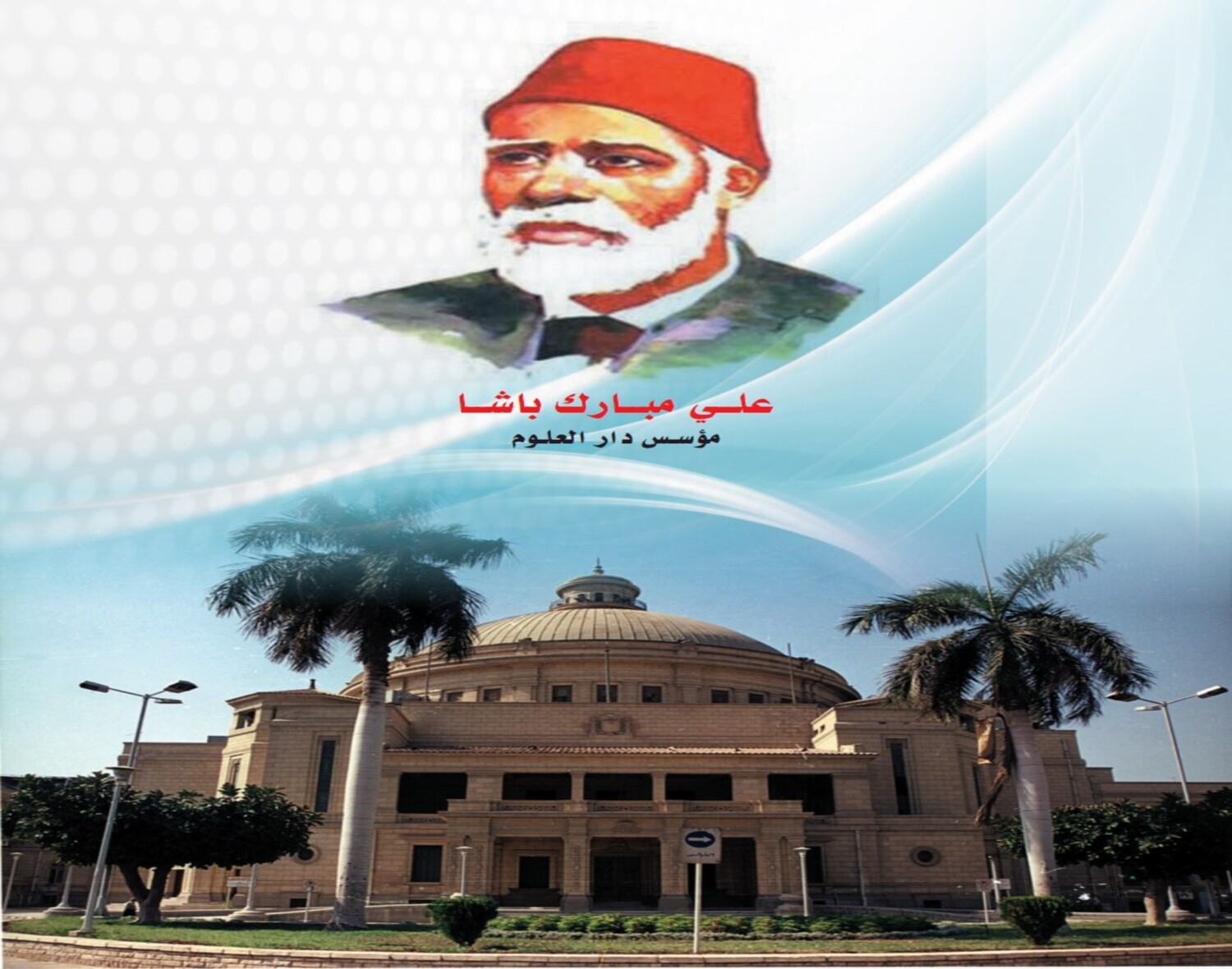

قامت فكرة دار العلوم منذ أن تأسست عام 1872م على أحدث ما نادت به المؤسسات العلمية العالمية في الوقت الراهن من إعطاء الأولوية الكبرى للدراسات البينية، وعلى سد الفجوة الهائلة بين نمطين متناقضين من التعليم أولهما التعليم البرجماتي الانكشاري، وثانيهما الديني المحافظ، وهي فكرة اقتبسها التنويري العظيم على مبارك من مدرسة الكولج دي فرانس college de france التي نشأت -ولا تزال- حتى اليوم ليؤمها كل الناس دون تقيد بمراحل دراسية أو شهادات تمنح.

وكان الهدف من ذلك أن يؤم دار العلوم، هذا المعهد الوليد، كل من شاء دون قيد أو شرط من جميع أجناس الناس من أهل الوطن وغيرهم على أي هيئة أو صفة، وكان الطلاب ينهلون من معارفها التي تنوعت بين الطبيعة والفلك والتفسير والحديث والعمارة والسكك الحديدية والأدب والفقه والتاريخ والنبات.. إلخ ويقوم على ذلك نخبة مصطفاة من العلماء المصريين والأجانب؛ فالشيخ أحمد شرف الدين المرصفي يدِّرس التفسير والحديث، والشيخ حسين المرصفي يدِّرس الأدب، والسيد هنري بروكش باشا يدِّرس التاريخ، ومسيو بيكيتت يدِّرس علوم الطبيعيات وفيدال باشا يدرس فن السكك الحديدية وفرانس باشا يدرس فن الأبنية والعمارة وجيجون بك يدرس فن الآلات إضافة إلى محاضرات في علم الفلك كان يلقيها إسماعيل الفلكي باشا وأخرى في علم الطبيعيات يلقيها منصور أحمد أفندي وكلاهما كان مدرسا بالمهندسخانة، كما أن محاضرات في علم النبات كان ينهض بها أحمد ندى بك مدرس النبات بالحربية ومدرسة الطب.

كل هذا وقد أحيطت هذه الدار بمناخ علمي جعل منها منارة واعدة؛ حيث تجاورت الكتبخانة (دار الكتب المصرية حاليا) ومعمل الكيمياء والطبيعة ودار العلوم في مكان واحد، وهي الفكرة التي يجب أن يفهم في إطارها معنى الأصالة والمعاصرة الذي ارتبط به اسم دار العلوم.

ثم ما لبثت أن تحولت هذه الفكرة إلى حالة وجب أن تشيع وتنتشر في ربوع مصر كلها، فقرر علي مبارك أن يجعل من دار العلوم معهدا يساعده في إعداد المعلمين لتنفيذ خطته الطموح في تحديث التعليم، والتي قضت بضرورة انتقال المدرسة التي كانت تتمركز في العاصمة إلى المدن الصغيرة والقرى؛ وفقا لوثيقته التنظيرية الشهيرة في النهوض بالتعليم، والتي عرفت باسم “لائحة رجب” (رجب 1484ه/ 7 نوفمبر 1867م)، وكان من آثار ذلك أن الباحثين الفرنسيين آنذاك، ووفقا لإحصاءات محددة، رأوا أن نسبة التعليم تفوق نظيرتها في روسيا العظمى مرتين ونصف.

هذا ولم تكن فكرة دار العلوم قاصرة على الجانب العلمي فقط في أطوارها الأولى؛ وإنما امتدت لتعكس فلسفة تربوية تكاملية في بناء الشخصية المصرية؛ حتى يصير ما تقدمه من معارف أكثر قدرة على التفاعل في الحياة اندماجا وتعديلا وتطويرا؛ فقد كان واضحا لدى علي مبارك ومن تولى أمرها من بعده أن العلم وحده غير قادر على بناء الإنسان بناء صحيحا، وربما حبسه في كهف وعزله عن واقعه وضرورات عصره، ومن هنا كان اهتمامها بالرياضة والفنون الشعبية والمسرح والسينما والتدريب العسكري؛ ففي عام 1896م كانت الرياضة البدنية مادة اختيارية بواقع ثلاث ساعات أسبوعية نظرية وتطبيقية في التنس وكرة القدم وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة (البينج بونج) والكريكت، بالإضافة إلى ألوان أخرى من الرياضة توقفت عام 1940م كالعَدْو، والوثب العالي والطويل، وألعاب القوى كرمي الجُلَّة والقوس والرمح.

وفي عام 1926م، وعلى أثر التوسعات التي أجريت على بناء دار العلوم أنشئت حجرة لآلة الخيالة، وقد استعمل مدرج الكلية الكبير لعرض الصور الخيالية (أقرب إلى السينما حاليا)، كما أن الكلية اشتركت في مهرجان القرش عام 1933م ومثل فريقها المسرحي منظرا من رواية صلاح الدين الأيوبي مع ريتشارد قلب الأسد، وحازت على الميدالية الذهبية، وقد كان من أعضاء فريق المسرح آنذاك الطالب إبراهيم أحمد أنيس الذي صار فيما بعد أحد رواد اللسانيات في العالم العربي كله.

وأما التدريب العسكري فقد كان الطلاب إبان الثورة العرابية يزاولون التدريب العسكري في ساحة عابدين، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تدربوا وصاروا ضباطا عام 1934م ثلاثة وأربعين ضابطا. هذا وقد كان فناء دار العلوم فناء ثرثارا يعج بالمرح والبهجة أثناء فسحة الظهر؛ حيث تمارس الألعاب الريفية الشعبية كالتحطيب الذي اعتمدته اليونسكو في 2015-2016م ضمن ألعاب التراث الإنساني.

وأما عن الشأن الثقافي فقد كانت جماعة الشعر تعقد المهرجانات الشعرية في الدار وخارجها، فيتبارى شعراء الكلية وضيوفها في إنشاد الشعر، وكذلك الحال كان مع جماعة الخطابة التي وسعت خطباء الكلية من الطلاب في مبارزاتهم الكلامية الثرية.

وعلى الجانب الاجتماعي فإن أبناء دار العلوم من الكشافة في عام 1946م قد نظموا رحلة كشفية إلى الأقطار العربية الشقيقة مع صحفي وممثل للجامعة العربية بغية ربط أواصر الصداقة والتعارف مع الكشافين من أبناء فلسطين وسوريا ولبنان.

بدأت دار العلوم برنامجها الدراسي باختيار عشرة من الطلاب النابهين في الأزهر الشريف، ووفقا لمكاتبتين تاريخيتين أجريتا بين مؤسس الدار علي مبارك والشيخ العباسي شيخ الأزهر عام 1871م، وقد صارت دار العلوم بعد ذلك بعام واحد مدرسة مستقلة وفقا للأمر العالي الصادر في 27 ج سنة 1289 (أول سبتمبر سنة 1872 نمرة 3 من الخديوي إسماعيل، وقد ظل عدد الطلاب بها لا يجاوز الخمسين طالبَا حتى عام (1882/1883م)، وكان أول من تخرج فيها عام 1873م الشيخان محمد عبد الرءوف وعمر إبراهيم السمالوطي.

وقد مرَّ هذا البرنامج بأطوار متعددة من ذلك الوقت وحتى الآن: الطور الأول تخرج فيه الطلاب بعد عام واحد من إنشاء الدار، ولم يكن فيه منهج مطبوع، واستمر مدة ثلاث سنوات على هذا المنوال إلى أن طبع عام 1875م، ثم وزعت مواده على خمس سنوات بداية من العام (1874-1875م) بحسب الخطة التي وضعتها لجنة المناهج والخطط وقتها، وكان نصيب العلوم الحديثة (كالكيمياء، والهندسة، والحساب، والجغرافيا) 17 حصة في حين أن نصيب العلوم الأخرى (كالعلوم الأدبية، والتاريخ العام، والتفسير والفقه، والتاريخ العام) 16 حصة. وأما الطور الثاني فقد كان طور 19 نوفمبر عام 1888م حين رأى على مبارك باشا أن دار العلوم أصبحت صالحة لتخريج رجال لوظائف القضاء والإفتاء والنيابة بالمحاكم الشرعية، وقد شُكِّلت لذلك لجنةٌ وكُلِّفت بالنظر في تعديل “بروجرام” هذه المدرسة وانتهت إلى التعديل في شروط قبول الطلبة والعلوم اللازمة لذلك، وظل معمولا بهذا البرنامج حتى عام 1895م الذي عُدل فيه إلى الأصل الذي من أجله تأسست به الدار عام 1872م نزولا على رأي نظارة الحقانية، ولجنة تعيين القضاة الشرعيين وقد رأتا أن تعيين القضاة من دار العلوم فيه إجحاف بعلماء الأزهر الشريف، وسد لسبل الارتزاق في وجهوهم .

ولا شك أن الأطوار التي أعقبت ذلك من تطور في البرنامج كانت تعكس تجاوبا مع المراحل التعليمية الأولى التي تسبق المراحل التعليمية العليا والتي لم تكن ذات طابع واحد يمكن قياسه ويمكِّن الطالب من الالتحاق بدار العلوم؛ وترتب على ذلك النظر في ضرورة وجود مرحلة بعد هذه المراحل الأولى الإلزامية، وتم تفعيل ذلك من خلال وضع المناهج الملائمة لها والتي اصطلح على تسميتها في الفترة (1798-1899)م بالسنة التحضيرية، وبتجهيزية دار العلوم في الفترة (1919-1920)، وقد حدث في العام 1895م أن تغير اسم دار العلوم إلى “مدرسة قسم المعلمين العربي”، وأُبْطِلَ من المحررات الرسمية اسمُها، واعْتُمِدَ قانون يقضي بأن تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات بعد السنة التحضيرية، يبدأ العمل به في أكتوبر 1897م؛ أي بعد ذلك بعامين اثنين، وقد تغير اسم دار العلوم مرة أخرى عام 1900م حين استقلت بمبنى خاص بها بشارع المنيرة، وكانت قبل في درب الجماميز، إلى “مدرسة الناصرية”، وإن ظل اسم دار العلوم هو المتداول على الألسنة والطاغي على القلوب.

وظلت على اسمها هذا حتى استعادت اسمها القديم بشكل رسمي عام 1920م في التوقيت ذاته الذي أنشئت فيه تجهيزية دار العلوم؛ وهي كما سبق مرحلة يجب أن يتمها الطلاب الراغبون في الالتحاق بدار العلوم قبل أن يلتحقوا بها، والسبب وراء ذلك وفق ما رأت اللجنة التي اقترحت إنشاءها نقص استعداد الطلبة بصورة لا تمكنهم من تلقي دروس دار العلوم العالية؛ لأن معظمهم يأتي من المعاهد الدينية غير مكتمل المعلومات، ولقد كانت لائحة دار العلوم بالمرونة التي هيأتها لاستيعاب أطياف الطلاب المؤهلين للالتحاق بها: طلبة النظام القديم ، وطلبة المعادلة، وطلبة القسم العالي بمدرسة القضاء الشرعي.. وابتداء من السنة الدراسية 1936-1937م سمح لخريجي القسم الثانوي بالأزهر أن يلتحقوا بدار العلوم بعد أداء امتحان يعقد لهم، وقد كانت أول فرقة تخرجت في دار العلوم بعد الدراسة التجهيزية هي فرقة عام 1928م، وطبقا لإحصاء لويس أرمين أرويان Lois Armine Aroian في كتابها عن دار العلوم فقد بلغ عدد خريجي دار العلوم حتى عام 1923م ألفا وواحدا وأربعين 1041 خريجا.

ويأتي الطور السابع من أطوار برنامج دار العلوم وفقا للقرار الوزاري 4941 عام 1938م مصحوبا بتعديل يجعل مدة الدراسة خمس سنوات تليها سنة سادسة تخصص لدراسة علوم التربية، وهو العام الذي أطلق فيه على ناظر دار العلوم عميدا، وصار لها مجلسان يديران شئونها: مجلس الأساتذة، والمجلس الأعلى للدار، ثم حدث أن كان أخطر تعديل أجري على برنامج دار العلوم ذلك الذي أقره المجلس الأعلى في جلسة يوم الخميس 26 يوليه 1945م بأن تصبح دار العلوم كلية جامعية للتخصص في الدراسات العربية، وعلى أثر ذلك صدر قانون رقم 33 في 24أبريل 1946م بضم دار العلوم إلى جامعة الملك فؤاد الأول (القاهرة حاليا)، وعلى هذا تقرر أن تكون مدة الدراسة أربع سنوات، وأن تضم السنتان الخامسة والسادسة منها إلى معهد التربية ابتداء من العام الدراسي 1946/1947م، وهو ما عليه برنامجها حتى الآن 2021م عدا تغيرات طفيفة في المقررات الدراسية.

ولما نضج البرنامج واستوى على سوقه دعت حاجة التطوير إلى استحداث برامج الدراسات العليا تماشيا مع الروح القومية الصاعدة التي رفدتها حالة جامعة القاهرة الثقافية وقتها والتي آذنت باندلاع ثورة يوليو المباركة عام 1952. ففي يناير 1950 صدر مرسوم بوضع لائحة جديدة تلغي اللائحة السابقة، فاستحدث على مستوى الليسانس ليسانس جديد آخر هو “الليسانس الممتاز” إلى جانب الليسانس القديم، وهو برنامج قائم على التشعيب، يبدأ مع الفرقة الثالثة ويظل حتى يتخرج الطالب فيه، وكان شرط الالتحاق به أن يحصل الطالب على تقدير جيد جدا على الأقل في السنتين الأولى والثانية، وكان الغرض الذي من أجله أنشئ هذا البرنامج هو دعم المتفوقين من الطلاب باصطفائهم بتدريس مقررات أكثر عمقا وتبحرا في التخصص عن مقررات البرنامج القديم. كما استحدث أيضا برنامجان للدراسات العليا أحدهما للماجستير، والآخر للدكتوراه، يلحق الطالب مباشرة بالماجستير إذا حصل على 70 % من مجموع درجات امتحان دبلوم دار العلوم (السنة التمهيدية للماجستير)، أو أن يقضي قبل ذلك سنة إعدادية أخرى إذا حصل على 60 % في هذا الدبلوم، وفي الحالين عليه أن يؤدي امتحانا في لغة أوروبية حديثة في مستوى امتحان الليسانس. وفيما يخص الالتحاق بالدكتوراه على الطالب أن يكون حاصلا على الماجستير أو ما يعادله، وألا يناقش بحثه إلا بعد أن يتم عامين من قبوله طالبا بها. وكان أول من حصل على الماجستير من دار العلوم الدكتور أحمد الحوفي عام 1950 في موضوع “الغزل في العصر الجاهلي”، وكانت لجنة المناقشة جميعا من المصريين، ثم تبعه بيومين اثنين في الرابع من يوليو محمد عبد الرازق حميدة، وقد أعقب ذلك أن التحقا معا في يوم واحد بالدكتوراه بعد أقل من شهر من حصولهما على الماجستير في الشهر ذاته يوليو عام 1950.

الدرجات العلمية التي تمنحها دار العلوم: 20 برنامجًا، بواقع برنامج واحد في الليسانس و(19) برنامج دراسات عليا ودبلومات مهنية، بواقع (3) دبلومات خاصة، و(3) دبلومات مهنية، و(7) ماجستير، و(7) دكتوراه. وقد تخرج في الكلية في مرحلة الليسانس (148) دفعة حيث تخرجت أول دفعة عام 1875م، ومقيد بالكلية حسب إحصاءات العام الدراسي (2020/ 2021 م) عدد (8689) من المرحلة الجامعية الأولى: (7119) لائحة جديدة و (1570) لائحة قديمة.

مساحة الكلية وفق خريطة مبنى الكلية 1210 م2 والطاقة الاستيعابية للمدرجات 4073 طالبا. الكلية بها مكتبة تحتوي وفق آخر إحصاء (2015 / 2016) على 730000 مرجع مدرجة كلها على برنامج فيوتشر، وبها عدد (2) معمل للغات، و(1) استوديو تعليمي عن بُعد، ووحدة للحاسب الآلي وأخرى للقياس والتقويم، وثماني دورات مياه، وعيادة طبية، وثلاثة مراكز ذات طابع خاص، ووحدة لضمان الجودة.

الأقسام العلمية في دار العلوم

قسم النحو والصرف والعَرُوض.

قسم الدراسات الأدبية.

قسم علم اللغة والدراسات السَامِيَّة والشرقية.

قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن.

قسم الشريعة الإسلامية.

قسم الفلسفة الإسلامية.

قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية.

الأعلام من أبناء دار العلوم

الوزراء

-

أ. سعد اللبان “وزير المعارف” يناير 1952.

-

أ.د/ إبراهيم مدكور “وزير الأشغال” 1952.

-

أ.د/ أحمد هيكل “وزير الثقافة” سبتمبر 1985.

نواب رئيس جامعة القاهرة من دار العلوم

-

أ.د/ إبراهيم أحمد العدوي “نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب”.

-

أ.د/ أحمد هيكل “نائب رئيس الجامعة لفرع الفيوم”.

-

أ.د/ حامد طاهر “نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب”.

عُمداء دارِ العُلوم

-

علي مبارك 1871م

-

حامد نيازي أفندي 1874م

-

محمود فوزي 1876م

-

علي فهمي رفاعة 1878م

-

حامد نيازي 1879م

-

عبد الرازق عنايت 1879م

-

علي شعبان 1882م

-

أحمد نظيم 1887م

-

إبراهيم مصطفى 1890م

-

أمين سامي 1895م

-

عبد الرحيم أحمد 1911م

-

محمد شريف سليم 1916م

-

علي حسني المصري 1919م

-

علي عمر 1920م

-

محمد السيد 1923م

-

أحمد برادة 1927م

-

أحمد عاصم 1932م

-

محمد صادق جوهري 1936م

-

محمد قاسم 1937م

-

أحمد ضيف 1939م

-

علي الجارم 1940م

-

محمد الحسيني 1940م

-

أحمد عاصم 1940م

-

محمد نجيب حتاته 1942م

-

زكي محمد المهندس 1945م

-

إبراهيم مصطفى 1946م

-

عبد الحميد حسن 1947م

-

إبراهيم مصطفى 1947–1949م

-

إبراهيم سلامة 1949م

-

إبراهيم اللبان 1951م

-

إبراهيم أنيس أحمد 1955م

-

علي الجندي 1957م

-

محمود محمد قاسم 1962م

-

تمام حسان 1972م

-

كمال محمد بشر 1973م

-

إبراهيم العدوي 1975م

-

عبد الله درويش 1977م

-

أحمد هيكل 1980م

-

أمين علي السيد 1984م

-

محمد بلتاجي حسن 1986م

-

حامد طاهر 1995م

-

علي أبو المكارم 1999م

-

أحمد محمد عبد العزيز كشك 2001م

-

محمد عبد المجيد الطويل 2007م

-

محمد صالح توفيق 2009م

-

علاء محمد رأفت السيد 2015م

-

عبد الراضي محمد عبد المحسن 2017م

-

أحمد محمد بلبولة 2022م

من شعراء دار العلوم

-

سعد مصلوح

-

الشاعر هاشم الرفاعي

-

حفني ناصف

-

علي الجارم

-

علي الجندي

-

محمود حسن إسماعيل

-

محمود غنيم

-

العوضي الوكيل

-

طاهر أبو فاشا

-

فاروق شوشة

-

عبده بدوي

-

أحمد مخيمر

-

أحمد بخيت

-

حامد طاهر

-

محمد حماسة عبد اللطيف

-

أحمد درويش

-

الحساني حسن عبد الله

-

عبد اللطيف عبد الحليم “أبو همام”

-

شعبان صلاح

-

محمد عبد المطلب

-

صالح الشاعر

-

أحمد بلبولة

من كُتَّاب القصة والرواية والمسرحية

-

أ. محمد عبد الحليم عبد الله

-

أ.د. أنس داود

-

أ. أبو المعاطي أبو النجا

-

أ.د. محمد حسن عبد الله

-

أ.د. على أبو المكارم

-

أ. محمود عوض عبد العال

-

أ.د. حسن أحمد البنداري

-

أ.د. الطاهر أحمد مكي

-

د. عبد الرحمن إبراهيم السيد

-

أ. أبو الخير يس أحمد أبو الخير

-

أ. وجدان عبد الرازق عبد الوهاب

الحاصلون على جوائز مصرية وعربية

-

أ. عبد السلام محمد هارون: جائزة الدولة التقديرية وجائزة الملك فيصل.

-

أ.د/ سعد مصلوح جائزة المسابقة الادبية لمجمع اللغة العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الترجمة.

-

أ.د/ أحمد الحوفي: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ أحمد هيكل: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ كمال محمد بشر: جائزة الدولة التقديرية وجائزة صدام.

-

أ.د/ الطاهر مكي: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ علي عبد الواحد وافي: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ فاروق شوشة: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ بدوي طبانة: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ صلاح فضل: جائزة الدولة التقديرية.

-

أ.د/ عبده بدوي: جائزة الدولة التشجيعية وجائزة يماني في الشعر.

-

أ.د/ محمد بلتاجي حسن: جائزة الدولة التشجيعية.

-

أ.د/ عبد اللطيف عبد الحليم (أبو همام): جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة، وجائزة يماني في الشعر، والبابطين في الشعر، وابن تركي في ترجمـة الشعر.

-

أ.د/ أحمد درويش: جائزة يماني في النقد وجائزة البابطين في النقد.

-

أ.د/ محمد أبو الأنوار جائزة الملك فيصل.

-

أ.د/ مصطفى حلمي جائزة الملك فيصل.

-

أ.د/ محمد فتوح أحمد جائزة البابطين في النقد.

-

أ.د/ أحمد مختار جائزة التقدم العلمي (الكويت)، وجائزة صدام.

-

أ.د/ سعد دعبيس جائزة يماني في الشعر.

-

أ.د/ الحساني عبد الله جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ. العوضي الوكيل جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ. محمد عبد الغني حسن جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ. محمود حسن إسماعيل جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ. سعيد العريان جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

د. محمد كمال مهدي جائزة الدولة التشجيعية في اللغة.

-

أ. سمير فراج جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ. الحساني عبد الله جائزة الدولة التشجيعية في الشعر.

-

أ.د/ عادل محمد عوض جائزة الدولة التشجيعية في الآداب وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عامي 1994، 1996.

-

أ. مصطفى حجازي جائزة الدولة التشجيعية في تحقيق التراث 1990.

-

د/ أسامة شفيع السيد جائزة الشيخ حمد للترجمة.

أعضاء مجمع اللغة العربية وخبراؤه من أبناء دار العلوم

-

أ.د/ أبو القاسم سعد الله

-

أ.د/ محمد مهدى علام

-

أ.د/ إبراهيم مدكور

-

أ. عبد السلام هارون

-

أ.د/ على الجندي

-

أ.د/ عطية الصوالحي

-

أ.د/ عباس حسن

-

أ.د/ علي عبد الواحد وافي

-

أ.د/ محمد خلف الله أحمد

-

أ.د/ محمد عبد الغني حسن

-

أ.د/ زكى المهندس

-

أ.د/ إبراهيم أنيس

-

أ.د/ إبراهيم عبد المجيد

-

أ.د/ إبراهيم مصطفى

-

أ. أحمد الإسكندري

-

أ.د/ أحمد إبراهيم

-

أ.د/ أحمد العوامري

-

أ.د/ أحمد عقبان

-

أ.د/ أحمد محمد الحوفي

-

أ.د/ حامد عبد القادر

-

أ.د/ عبد الحميد حسن

-

أ.د/ عبد الرازق محيى الدين

-

أ.د/ علي الجارم

-

أ.د/ علي الجندي

-

أ.د/ علي السباعي

-

أ.د/ عبد الرحمن السيد

-

أ.د/ عبد الكريم العزباوي

-

أ.د/ إبراهيم الترزي

-

أ.د/ عبد السميع محمد أحمد

-

أ.د/ بدوي طبانة

-

أ.د/ علي الحديدي

-

أ.د/ أحمد مختار عمر

-

أ.د/ محمد بلتاجي حسن

-

أ.د/ أحمد عبد المقصود هيكل

-

أ.د/ عبد الواحد علام

-

أ.د/ سلوى ناظم الدبوسي

-

الشاعر خالد محمد سليم

-

أ.د/ الطاهر أحمد مكي

-

أ.د/ كمال محمد بشر

-

أ. فاروق شوشة

-

أ.د/ محمد حماسة عبد اللطيف

-

أ.د/ أحمد علم الدين الجندي

-

أ.د/ صلاح فضل

-

أ.د/ محمد شفيع الدين السيد

-

أ.د/ أمين السيد

-

أ. مصطفى حجازي

-

أ.د/ حسن عبد اللطيف الشافعي

-

أ.د/ محمد حسن عبد العزيز

-

أ.د/ عبد الحميد مدكور

-

أ.د/ عبد الحميد شيحة

-

أ.د/ أحمد عبد العظيم

-

أ.د/ محمد أحمد حماد